上牧銅鐸

町内出土の上牧銅鐸

江戸時代に上牧町内の観音山から銅鐸が出土したと伝えられています。

今に残る上牧銅鐸ですが、どこから出て、どのようなものでしょうか。

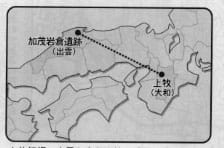

さらに出雲の加茂岩倉遺跡から出土した銅鐸と兄弟銅鐸と言われている上牧銅鐸を皆さんご存知ですか。

南上牧の観音山から出土

今から200年ほど前に町内の南上牧地区の観音山から銅鐸が出土したと伝えられています。

出土した銅鐸は現在、静岡市にある天満宮が所蔵し、登呂博物館で展示されています。 また、そのレプリカは上牧町文化センター内にある中央公民館ギャラリーで公開されています。

この銅鐸を、考古学の梅原末冶博士は「銅鐸の研究」という書籍の中で「上牧銅鐸」として紹介しました。

博士は当時(昭和の初期)の所有者であった野崎彦右衛門さんから伺った話として 「野崎さんの先代が、文化(1804から1819年)の初年に上牧村の観音山から出土した 銅鐸を京都市烏丸出水上ルの吉田さんから譲り受けたもの」と報告されました。その譲り受けた銅鐸の箱には

宝鐸獲之記

比古宝者、大和国葛下郡上牧村字観音山よ里発見するもの也、時文化初年と云う。旧烏丸出水

上ル正七位吉田翁より譲り受け

明治十二年四月十五日認

と書かれていて、その箱からも由来と出土地がわかります。

出土地観音山はどこ

ところで、箱の由来記から出土地とされている大和国葛下郡上牧村字観音山は、どこにあるのでしょうか。

大和国葛下郡上牧村はもちろん現在の上牧町のことですが、観音山という字名は町内の地籍図には掲載されていませんし、 地元でもここだとはっきり伝承されている場所はありません。

観音山という地名から地元の年配のかたの中には西国三十三か所観音霊場の石仏がある浄安寺の裏山が、 観音山ではないかとの説もあるようですが、上牧町史編纂の際(昭和50年ごろ)に発見された明治初期の地図(左の上図) を見ますと、南上牧に観音山という地名が実在していたと上牧町史に掲載されています。

観音山と考えられている

通称「さね山」の遠景

その場所を今の地図(左の下図)に当てはめますと南上牧の浄安寺から南へ120メートルほどのところの、 現在は字高井と出口と呼ばれている地域にあたります。そこには大きな饅頭形をした通称「さね山」(下の写真)と呼ばれる小山があります。

明治初期の地図の位置から、さね山が銅鐸の出土地と考えられている観音山だと確認できます。 ただ、さね山のどの地点から出たのかは明らかになっていません。

上牧銅鐸の形は

銅鐸の名称

銅鐸の名称上牧銅鐸の形は小型の「けさたすきもん」銅鐸といわれるタイプです。

身(筒型の胴の部分)は斜格子文の帯で上・中・下と三本、縦に右・中・左と三本づつ「田の字型」 に交差させて四区画のデザインになっています。 身の上部の左右の同じ位置に、製作したときの型持ちと呼ばれる穴があいています。 さらに中央下部には鉄を型に流し込む時に鋳くずれた傷跡が残っています。

また上牧銅鐸には面白い点が指摘されています。

銅鐸を作るときは、左右に分れた二つの型をぴったりと合わせてコップ型にし、その中に銅を流し込むのですが、その際、左の型と右の型がぴったりと合わずに、少しずれたためにできたと思われるあとが残っています。鋳造時の技術的な過程がわかる数少ない銅鐸でもあります。

紐(ちゅうと呼ぶ銅の上についている持ち手のような部分)は菱環(断面が菱形になってった輪)になっていて、その外側に鋸歯紋(ちょくしもん)と呼ばれる複線の鋸の歯の模様を施した扁平な外縁がついています。

このような形をした銅鐸は、銅鐸の変遷過程では第二段階の外縁付紐式銅鐸と呼ばれていて、おおよそ弥生中期から後期頃(約2000年前)の製作と考えられています。

上牧銅鐸の高さは約29.3センチメートルで銅鐸としては、小型の部類に入ります。

上牧は加茂岩倉と兄弟銅鐸

銅鐸の名称

銅鐸の名称平成8年に39個の銅鐸が一度に出土した島根県の加茂岩倉遺跡の17号銅鐸と上牧銅鐸がサイズや紋様が一致し、 兄弟銅鐸であるといわれています。

兄弟銅鐸とは、同じ鋳型からつくられた銅鐸をいいます。

鋳型は使っているうちにひび割れや傷がついてきます。 その傷がついた型を使って新たな銅鐸を作りますので、 後になるほど銅鐸自体にも多くの傷がつくようになります。

その傷のつき具合を見ることによってどちらが先に作られたかがわかり、 上牧銅鐸は加茂岩倉17号銅鐸の型を使ってあとに作られたと判別できます。

更新日:2025年01月08日

公開日:2022年03月04日